文章信息

- 刘辰魁, 屈宏强, 陈世砚, 牛立娜, 邢静芳

- LIU Chenkui, QU Hongqiang, CHEN Shiyan, NIU Lina, XING Jingfang

- 0.1级钟罩式气体流量标准装置的研究

- Study of standard bell prover of gas flow with 0.1 level

- 中国测试, 2019, 45(3): 80-88

- CHINA MEASUREMENT & TEST, 2019, 45(3): 80-88

- http://dx.doi.org/10.11857/j.issn.1674-5124.2018050081

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-05-23

- 收到修改稿日期: 2018-06-28

钟罩式气体流量标准装置(以下简称“钟罩装置”)是以空气为介质,对气体流量计进行检定、校准和检验的计量标准设备[1]。

21世纪初期,我国对钟罩装置的研究,侧重阐述钟罩装置特定机构或者组成部分的特点及其改进措施[2-4]。近年来由于钟罩式气体流量标准装置的精度不断提升,研究人员试图阐述钟罩测控系统的设计注意事项和改进方案[5-7],但是,还缺乏对高精度钟罩装置设计的整体理论研究和阐述。本文旨在进行这方面的研究,试图提供系统全面的设计方案。

本文研究的钟罩装置,测量有效容积达2 000 L,压力波动为5 Pa,流量测量不确定度优于0.1%(k=2)。可用于对流量范围为6~120 m3/h、准确度为0.2级及以下气体流量计的检定和校准。

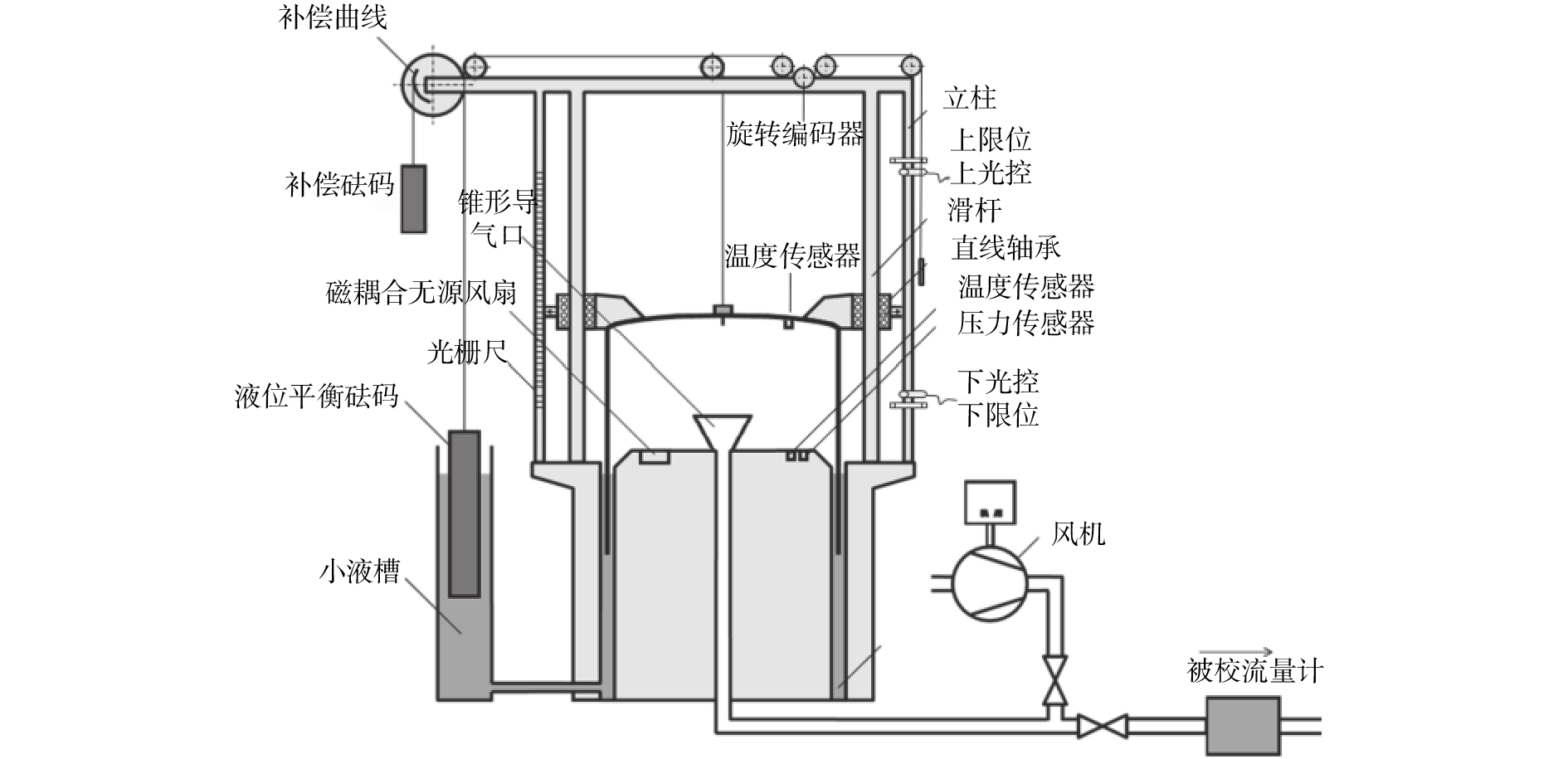

1 钟罩装置组成及工作原理钟罩装置主要由钟罩罩体、液槽、液位平衡机构、浮力补偿机构、位移测量机构、中心质点调整机构、导向系统、限位机构、温度平衡机构、计时器、真空泵、漩涡气泵、阀门、试验管道及测量控制系统组成,如图1所示。

|

| 图 1 钟罩装置的结构 |

其工作原理是由可动的钟罩罩体和固定的液槽构成一个容积可变的密封空腔。钟罩下降过程中通过压力补偿机构,使其内部气体压力保持恒定,不随钟罩浸入密封液体中的深度而变化。准确测量钟罩下降高度和所用时间,即可计算出钟罩排出气体的瞬时流量,其数学模型为:

| $ \begin{split} {q_{\rm{V}}} =& \pi {r^2}h\left[ {1 + 3\left( {{\alpha _1} - {\alpha _2}} \right)\left( {20 - {\theta _1}} \right)} \right]\\ & \left[ {1 + \left( {2{\alpha _1} + {\alpha _3} - {\alpha _4}} \right)\left( {{\theta _2} - 20} \right)} \right]\frac{{p{T_{\rm{m}}}{Z_{\rm{m}}}}}{{{p_{\rm{m}}}TZ}} \cdot \frac{1}{t} \end{split} $ | (1) |

式中:qV——钟罩排出气体的瞬时流量,m3/h;

r——标定条件下钟罩半径,m;

h——标定条件下钟罩半径对应高度,m;

p——钟罩内气体绝对压力,p=pa+p′,Pa;

pm——流量计处气体绝对压力,pm=pa+p′m,Pa;

T——钟罩内气体绝对温度,K;

Tm——流量计处气体绝对温度,K;

Z——钟罩工作状态下的气体压缩系数;

Zm——流量计工作状态下的气体压缩系数;

pa——环境大气压,Pa;

p′——钟罩内表压力,Pa;

p′m——流量计处表压力,Pa;

t——测量时间,h。

根据以上数学模型,将钟罩检定流量计的影响因素归纳为3类:环境影响因素(

|

| 图 2 本课题研究的总体设计方案 实框代表直接参与计算的物理量;虚框代表保证物理量准确测量的环境设施、特殊结构、测控系统。 |

2 钟罩装置设计方案 2.1 钟罩装置环境技术设计

从实验室基础建设、恒温恒湿工艺和温湿度监测3方面进行环境技术设计。

2.1.1 实验室基础建设建设地下恒温实验室,将实验室建于地下13 m深处,减小地面振动波传递、降低温度梯度,有效保持恒温。分三部分:恒温机组间、缓冲间、恒温恒湿实验室。机组间完成新风与回风的汇流,经空调系统过滤处理后送回恒温恒湿实验室。缓冲间避免恒温恒湿实验室空气直接与外界接触,检测人员在缓冲间内进行计量检测观察,保证了恒温恒湿实验室的恒温效果。对恒温恒湿实验室地面做基础层,进行防尘防水处理;顶面和墙面加铺50 mm玻镁岩棉彩钢板达到隔音、防潮、保温效果。

钟罩装置地基周围铺设隔离沙以防振动波带来的影响。实验室地基设计如图3所示。

|

| 图 3 实验室地基防震措施示意图 |

2.1.2 实验环境恒温恒湿工艺

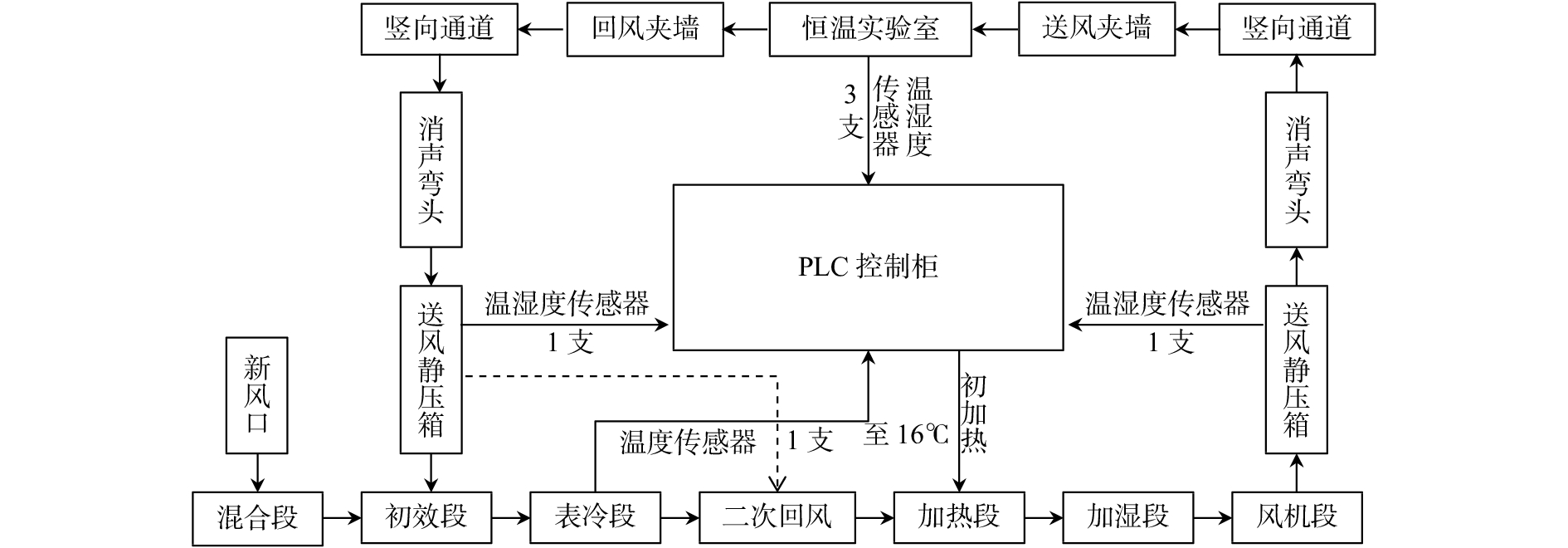

一般钟罩装置使用的恒温设施为集中恒温中央空调,温场均匀性控制在±0.5 ℃,温度波动控制在±2 ℃/d。本文采用PID控制算法调节的工艺性恒温恒湿中央空调系统实现实验室环境要求,如图4所示。该系统具有送风、回风、加热、加湿、制冷、抽湿、新风和空气净化能力[8],具有明显的环境温度控制优势:实验室温场均匀性控制在±0.2 ℃以内;温度波动控制在±0.2 ℃/d。送风风速小于0.25 m/s,换气频率大于15次/h。

|

| 图 4 工艺性恒温恒湿中央空调系统工作流程 |

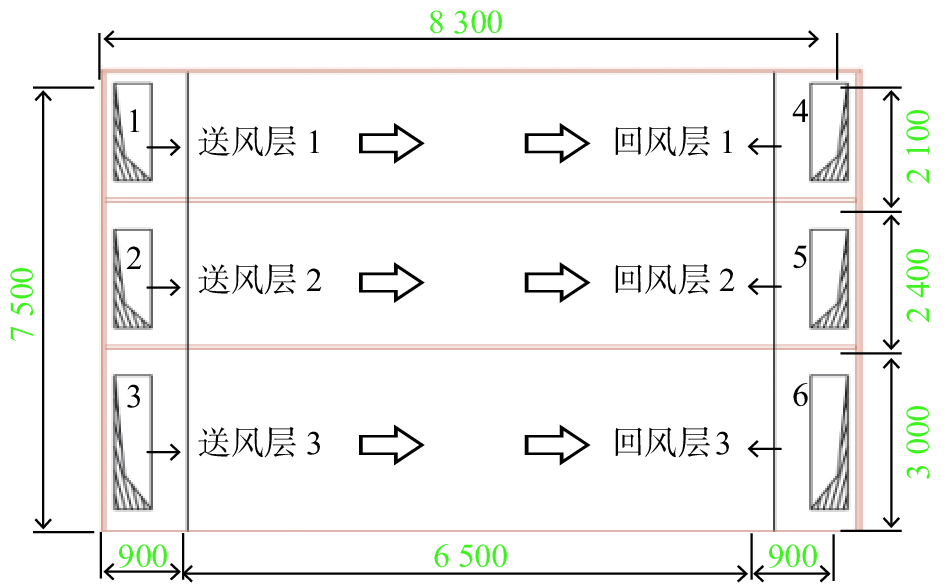

恒温实验室长、宽、高为8.3 m×8.3 m×7.5 m,为达到温场均匀,回风夹墙设计为单向3层送回风结构,设置3个温湿度传感器用于监测实验室温场波动,如图5所示。PLC控制柜采集到温湿度传感器信号,运用PID控制算法控制电加热器实现恒温控制。

|

| 图 5 送回风系统示意图(单位:mm) |

2.2 温湿度监测

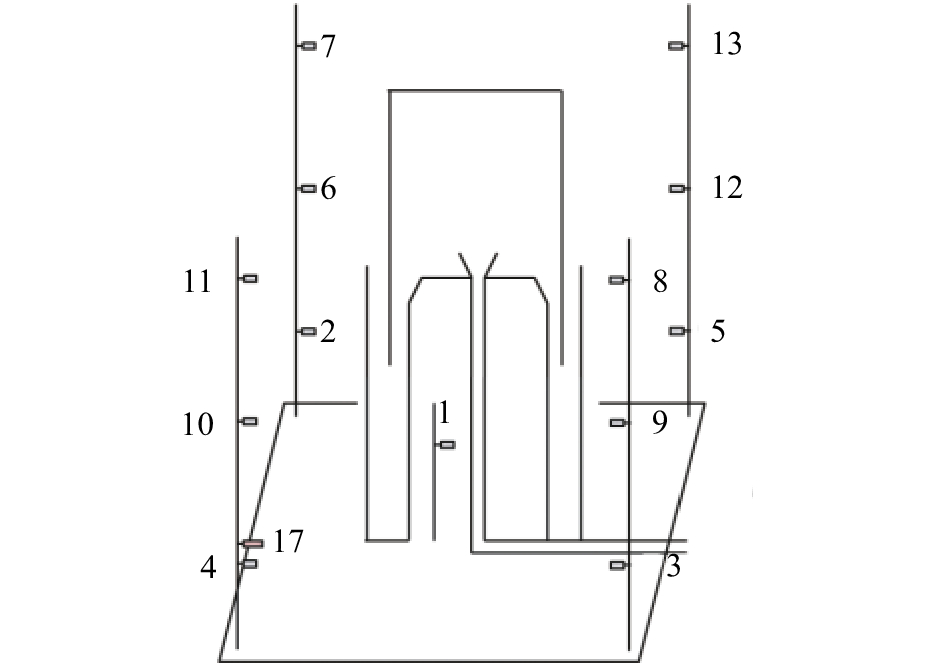

温湿度巡检仪由13支温度传感器和1支湿度传感器组成,如图6所示。温度传感器分辨力为0.01 ℃,测量范围0~50℃;湿度传感器分辨力为0.1%RH,测量范围0~100%RH。其中温度传感器1安装在液槽内胆中,其监测数据与环境温度数据进行比较,当温度差超过0.1 ℃时,启动温度平衡机构,液槽内胆与外界的空气加速循环;当温度差小于0.02 ℃时,温度平衡机构停止运转。

|

| 图 6 温湿度巡检仪监测示意图 1~13. 温度传感器;17. 湿度传感器。 |

温湿度巡检仪可实现对实验室温湿度的实时监测,生成实验室环境条件电子记录。

2.3 机械结构设计 2.3.1 钟罩罩体罩体内径1 400 mm,高度2 500 mm,总容积约为3 850 L,材质选用304不锈钢,厚3 mm,筒体采用卷焊成型后磨削修型的特殊工艺,在有效计量段只有一道竖向焊缝,以保证筒体的圆柱度和表面粗糙度。

将罩体分为下部剩余段、流量稳定段、有效检定段和上部剩余段。综合考虑罩体用途、钟罩内压、密封液防溢及罩体有效行程等因素,标尺零刻度安装位置定位于流量稳定段起始端,钟罩横向焊缝避开有效检定段,罩体半径测量覆盖流量稳定段和有效检定段,罩体半径、标尺刻度及光栅尺位移确立函数对应关系。

钟罩下边缘内、外侧设计加固环形钢圈,可增大钟罩内压、有效巩固钟罩柱体形状,同时防止钟罩下降对液体的作用产生涡流,影响液槽液面平衡。环形钢圈外侧设计高度为120 mm,内侧高度60 mm。

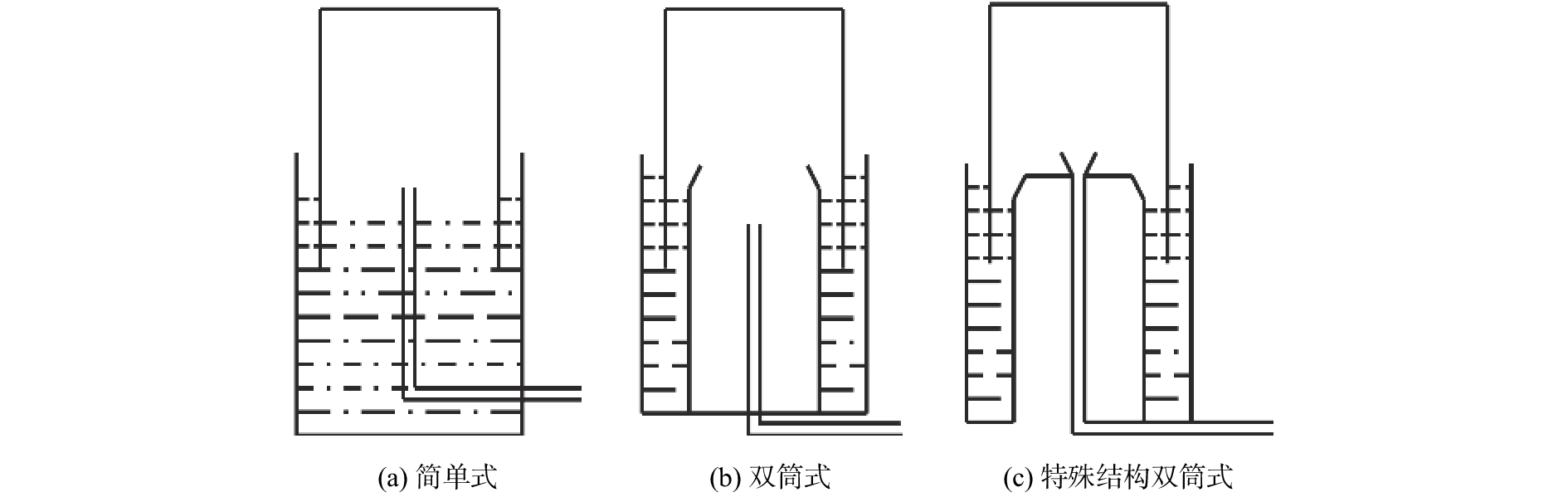

2.3.2 液槽钟罩装置的液槽设计结构如图7所示,常见的有简单式和双筒式两种,分别如图7(a)、图7(b)所示,本钟罩装置的液槽设计为特殊结构双筒液槽,见图7(c)。

|

| 图 7 液槽结构示意图 |

相比其他两种液槽,该液槽的特点是:密封液用量小,恒温时间快;液体蒸发面小,对保持钟罩内气体湿度有利;测温位置设置在钟罩顶部和导气管出口处,真实还原钟罩内部温场分布情况;剩余容积较小,温度和压力变化引入的误差较小。

液槽底座下方设计检修口,方便检修维护人员进入液槽内胆进行检修维护;液槽底部设置3个直径50 mm的漏斗形排污口,加速污垢排出。

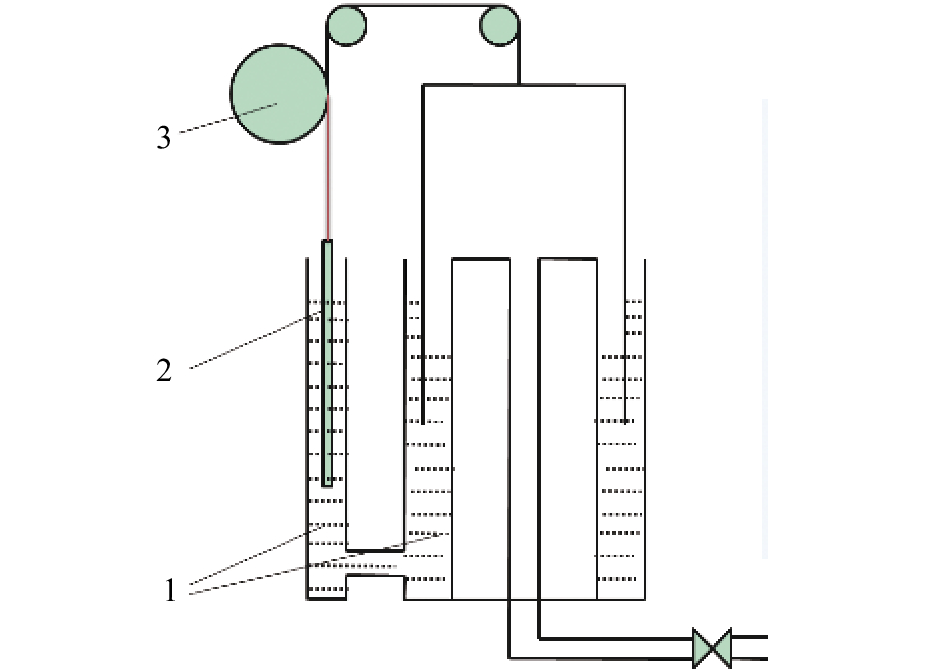

2.3.3 液位平衡机构液位平衡机构由平衡液槽,液位平衡砝码,双轨定滑轮组成,如图8所示。液位平衡砝码采用截面等同于钟罩罩体环形截面和标尺截面之和的圆形柱体,液位平衡砝码的长度略长于钟罩有效行程。为了增加钟罩内压,液位平衡砝码采用中空柱体。液位补偿机构下端的导液管,应能满足钟罩在最大速度下降时的通液量。

|

| 图 8 液位平衡机构示意图 1. 平衡液槽;2. 液位平衡砝码;3. 双轨定滑轮。 |

双轨定滑轮直径的计算:

| $ {D_{\rm{c}}} = \frac{H}{\pi } $ | (2) |

式中:Dc——液位平衡机构双轨定滑轮直径;

H——钟罩位移行程。

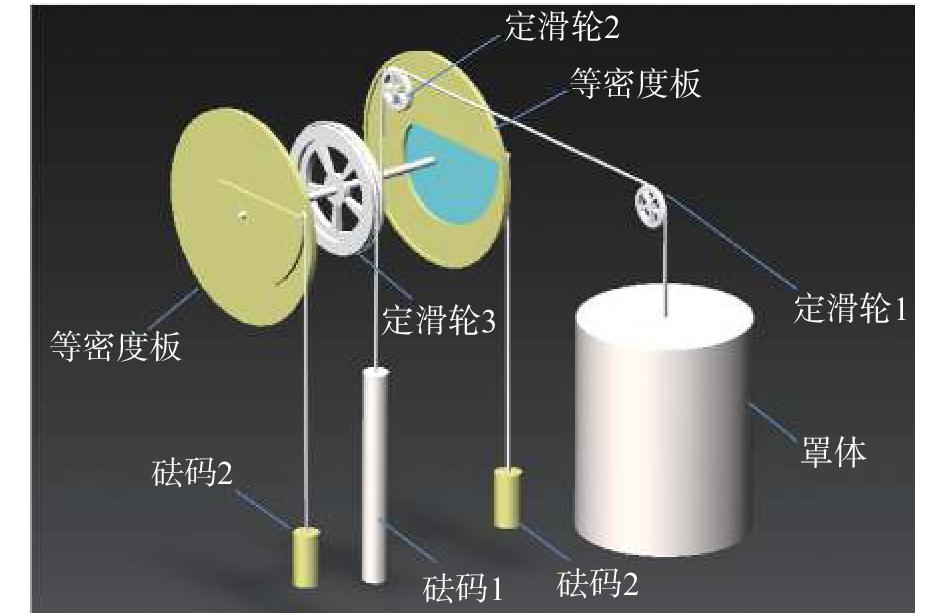

2.3.4 浮力补偿机构钟罩的内压不恒定会造成钟罩排出气体流量不稳定,为保证钟罩内压的恒定,本装置设计了可变臂轮浮力补偿机构,如图9所示。浮力补偿机构理论公式:

|

| 图 9 浮力补偿机构实物图 |

| $ \left( {{G_{\rm{B}}} - {G_1} - {F_{\rm{P}}}} \right){R_{\rm{c}}} + \left( {{F_{{{{G}}_1}}} - {F_{{G}_{\rm{B}}}}} \right){R_{\rm{c}}} = 2{G_2}{l_{{{{G}}_2}}} $ | (3) |

式中:GB——钟罩罩体的重力,定值;

G1——液位平衡砝码1的重力,定值;

FP——内压产生的作用力,设计目标为恒定值;

G2——浮力补偿砝码2的重力,定值;

Rc——液位平衡机构等臂定滑轮的半径,定值;

钟罩下降过程中任一点的受力情况与起始状态受力情况相比较,可得:

| $ {l_{{G_2}}} = \frac{{\rho SR_{\rm{c}}^2}}{{{m_2}}}{\alpha _{\rm{c}}} + {\left( {{l_{{G_2}}}} \right)_0} $ | (4) |

式中:

S——液位平衡砝码1的横截面积;

m2——浮力补偿砝码2的质量;

(

此公式即为可变臂轮的臂长与转角的函数关系式,即可得到浮力补偿机构的可变臂轮形状尺寸。

2.3.5 位移测量机构位移测量机构包括双光栅尺和旋转编码器两种位移传感器,分别溯源至激光干涉仪,其中:光栅尺分辨力为1 μm,旋转编码器分辨力为3 μm。钟罩下降高度采用双光栅尺均值参与数据处理。

2.3.6 中心质点调整机构本装置研究的钟罩装置中心质点调整机构具备四方位可调节功能,根据装置流量测量不确定度要求:钟罩竖直倾斜角度应控制在30′以内。使用中通过定期测量钟罩倾斜度严格控制钟罩竖直状态,使用经纬仪测量调整后的钟罩倾斜度小于1′。

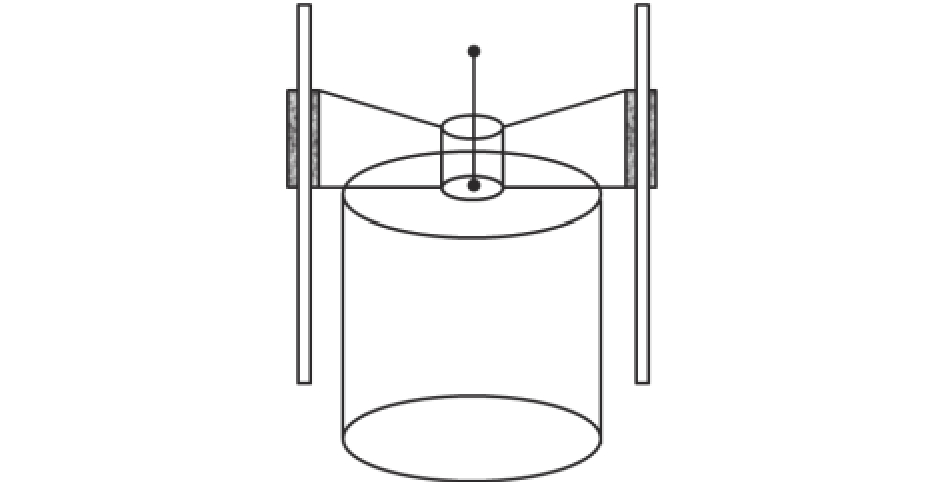

2.3.7 导向机构钟罩导向机构由直线轴承和滑杆组成,将直线轴承安装在滑杆上,如图10所示。直线轴承导向机构运行时导向机构产生的摩擦力变化量较小,由此产生的压力波动量小。相对传统导向机构易于安装调整。

|

| 图 10 钟罩导向机构示意图 |

2.3.8 限位机构

为避免由于误操作导致钟罩变形,设计双重限位机构,即光电限位机构和机械限位机构。光电限位机构在行程范围上下两端,分别称为上光控和下光控,机械限位设置在光电限位外侧,分别称为上限位和下限位。

2.3.9 温度平衡机构经过试验发现,液槽内胆在恒温恒湿系统的作用下,并不能及时恒温,监测数据显示,恒温半小时后液槽内胆与恒温实验室温差最大可超出3 ℃。因此在液槽内胆和外界设计了温度平衡系统,该系统主要由风机、控制系统、温度监测和互通管路构成。

2.4 测量控制系统设计测量控制系统是钟罩装置实现流量高准确度计量的关键组成部分[9],主要包括硬件和软件两部分。

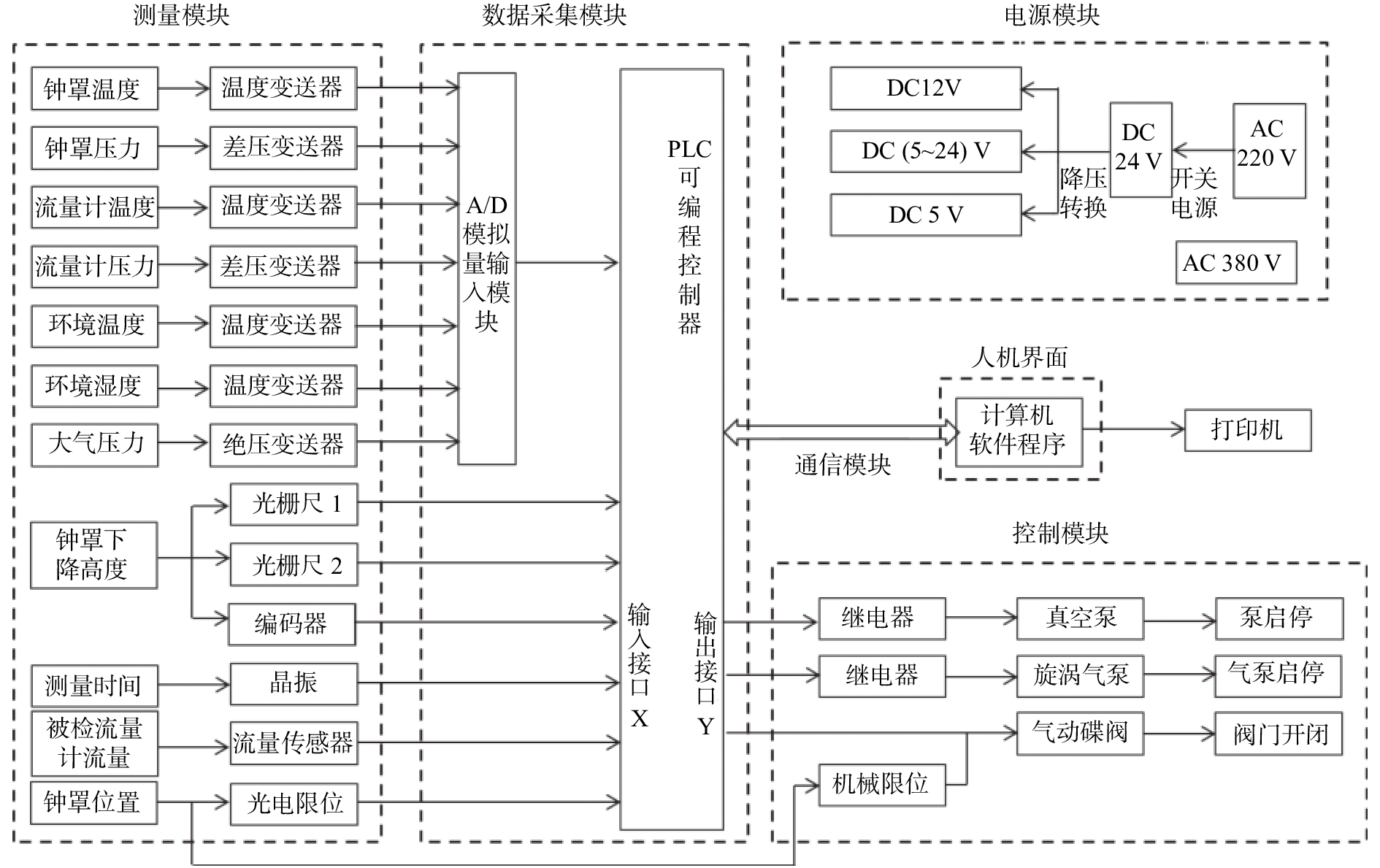

2.4.1 硬件设计硬件系统主要由测量模块、数据采集模块、控制模块、通信模块、电源模块和人机界面组成[10],其系统框图如图11所示。

|

| 图 11 测量控制系统组成框图 |

测量模块将温度、压力、湿度的物理量转变成模拟电信号,再由数据采集模块中的A/D转换模块转变成数字信号进入PLC可编程控制器,将位移、时间和被检流量计流量物理量转变成高速脉冲信号,接入PLC可编程控制器,通过通信模块将PLC采集到的信号传入计算机,在上位机软件程序的操作下实现以PLC为核心的集光、机、电和计算机于一体的数据自动采集、处理和控制功能。

2.4.2 软件设计软件采用C++和SQL Server2008数据库编程语言,完成检定过程的数据处理[11]。主要功能由系统配置、人员设置、检测、报表和报警功能5部分组成。这里重点介绍软件中对数据的优化设计。

使用激光干涉仪校准位移脉冲信号,得到修正值数据列,利用软件设置线性分段函数,达到位移数据的实时修正,其测量结果不确定度优于万分之一。

内径分别采用尺寸法[4]和前方交汇原理的摄影法进行测量,两种测量方法的平均内径相差0.035 mm,摄影法相对尺寸法的内径误差不足十万分之五,体积误差不足万分之一。摄影法相比尺寸法具有测量准确度高、细分能力强、自动化程度高、还原真值能力强等优点。因此,本钟罩装置采用摄影法测量数据,对数据分别进行线性分段拟合和曲线拟合。分段拟合的缺点是利用现有测量数据列无法验证拟合误差,为此,利用软件对钟罩(内半径r,标准高度h)测量列进行曲线拟合,经分析比对拟合误差,确定采用傅里叶拟合曲线,即求得内径关于标准高度的函数,其数学模型为

| $ r = f\left( h \right) = {a_0} + \displaystyle\mathop \sum \nolimits_{k = 1}^m \left[ {{a_k}\cos \left( {k\omega h} \right) + {b_k}\sin \left( {k\omega h} \right)} \right]{\rm{}} $ | (5) |

式中:m——傅里叶曲线拟合阶次;

a0,ak,bk,

对上述模型利用定积分原理求得钟罩任意高度内的气体体积,即可实现流量测量时钟罩排出气体体积的实时修正。

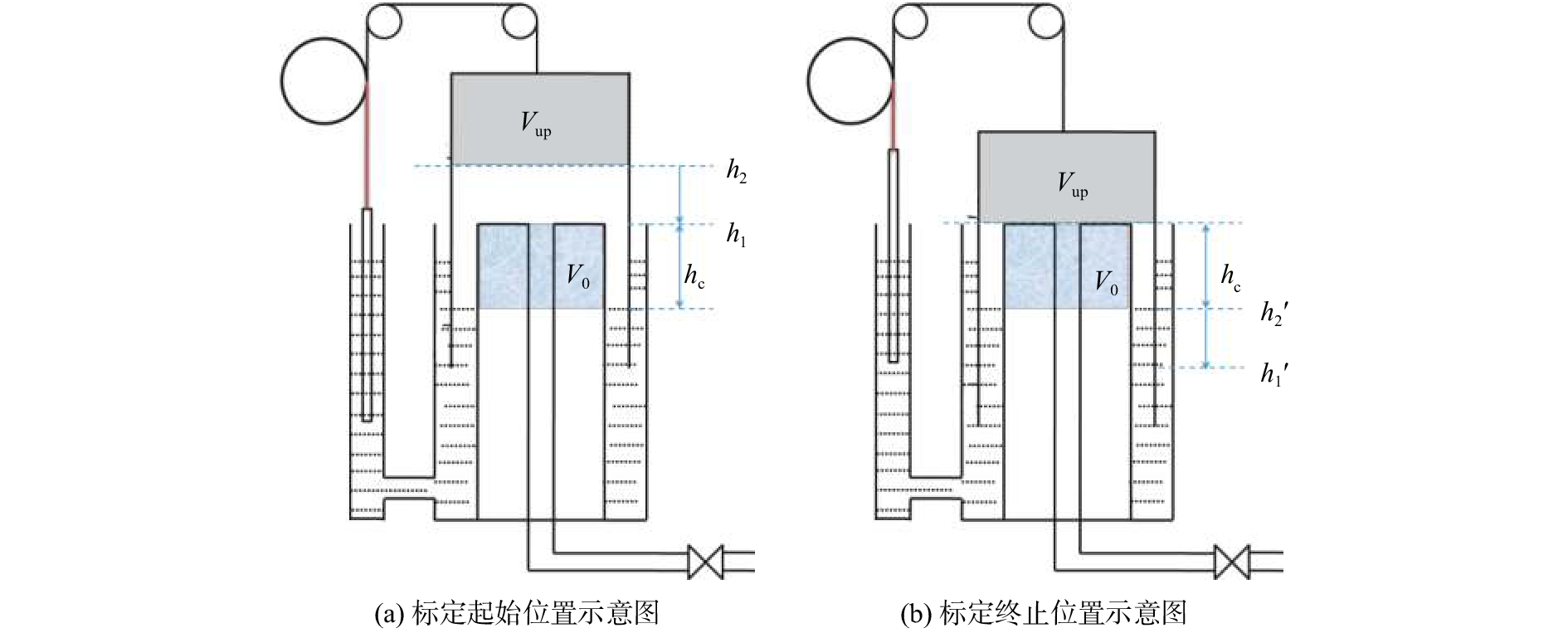

如图12所示,图(a)为测量起始位置示意图,图(b)为测量终止位置示意图。h1和h2分别为位移测量机构光栅尺测量到的钟罩下降前后的高度值。带液位平衡机构的钟罩装置特点为钟罩下降过程中液位保持不变,因此,钟罩上部剩余体积Vup、密封液内液位至液槽上沿高度范围内的钟罩内槽容积V0没有变化。在此下降过程中,光栅尺采集的高度映射至钟罩标尺为h1到h2,可推导出钟罩下降排出气体体积对应高度为h′1到h′2。由此可以看出,由位移测量机构采集到的钟罩下降高度对应的气体体积实际值为此高度向下平移hc对应的钟罩体积。钟罩排出的气体体积为:

|

| 图 12 钟罩运行排出气体体积对应高度示意图 |

| $ V = {\rm{}}\pi \displaystyle\mathop \smallint \nolimits_{{h_1} - {h_c}}^{{h_2} - {h_c}} {f^2}\left( h \right){\rm d}h $ | (6) |

式中:hc——内液位与光栅尺读数头高度差;

h1——测量起始位置光栅尺测得高度值;

h2——测量终止位置光栅尺测得高度值;其中:h′1=h1–hc;h′2=h2–hc。

软件中设计了位移自校功能,光栅尺和编码器脉冲读数溯源至同一激光干涉仪,并映射至钟罩标尺高度,与半径构成函数关系。编码器与双光栅尺测得体积值进行比较,构成钟罩位移自校系统,两者差值超过预设值后报警并提示自检。

3 钟罩装置的流量测量不确定度评定流量测量不确定度数学模型见公式(1),不确定度来源[12]汇总表详见表1。

| 来源 | 符号 | 测量值

|

区间半宽

|

包含因子

|

|

|

| 钟罩体积 | V | 2.000 m3 | 1.970×10–2 | |||

| 钟罩半径(溯源)

钟罩半径(拟合) |

r | 699.432 mm | 30 μm |

|

17.321 μm | 2.47×10–3 7.04×10–3 |

| 下降位移(溯源) | h | 1 301.3 mm | 14.142 μm |

|

8.165 μm | 1.255×10–2 |

| 安装倾斜度 |

|

42″ | 2.073×10–6 | |||

| 余压波动 |

|

5 Pa | 2.5 Pa | 2.422×10–3 | ||

| 钟罩绝对压力 | p | 103 220 Pa | 40.300 Pa | 2 | 20.15 Pa | 1.952×10–2 |

| 大气压 | pa | 100 720 Pa | 40.288 Pa | 2 | 20.144 Pa | 2×10–2 |

| 钟罩余压 | p′ | 2 500 Pa | 1 Pa | 2 | 0.5 Pa | 2×10–2 |

| 钟罩绝对温度 | T | 293.216 K | 0.05 ℃ | 2 | 2.5×10–2 ℃ | 8.526×10–3 |

| 管道绝对压力 | pm | 103 020 Pa | 40.300 Pa | 2 | 20.15 Pa | 1.956×10–2 |

| 大气压 | pa | 100 720 Pa | 40.288 Pa | 2 | 20.144 Pa | 2×10–2 |

| 管道余压 | p′m | 2 300 Pa | 0.92 Pa | 2 | 0.46 Pa | 2×10–2 |

| 管道绝对温度 | Tm | 293.216 K | 0.05 ℃ | 2 | 2.5×10–2 ℃ | 8.526×10–3 |

| 测量时间 | t | 60 s | 0.5 ms |

|

2.887×10–4 s | 4.1×10–5 |

钟罩装置测量相对不确定度为:

| $ \begin{aligned} {u_{\rm{r}}}\left( {{q_V}} \right)& \!=\!\!\sqrt {u_{\rm{r}}^2\left( V \right) \!+\! u_{\rm{r}}^2\left( p \right) \!+\! u_{\rm{r}}^2\left( T \right) \!+\! u_{\rm{r}}^2\left( {{p_{\rm{m}}}} \right) \!+\! u_{\rm{r}}^2\left( {{T_{\rm{m}}}} \right) \!+\! u_{\rm{r}}^2\left( t \right)} \\ & = 3.6 \times {10^{ - 2}}{\text{% }} \end{aligned} $ | (7) |

取包含因子k=2,置信概率为95%,钟罩装置的流量测量相对扩展不确定度为:

| $ {U_{\rm{r}}}\left( {{q_{\rm{V}}}} \right) = k{u_{\rm{r}}}\left( {{q_{\rm{V}}}} \right) = 0.08{\text{% }} $ | (8) |

本文通过构建数学模型对钟罩装置计量准确性影响因素进行分析、归类,提供了系统、全面的设计方案。研制的钟罩装置经中国计量科学研究院检定:装置瞬时流量和累积流量相对扩展不确定度均满足Ur=0.1%,k=2,准予该计量器具作为标准装置使用。该装置的研制方案具有条理清晰、系统可靠、可复现性等特点,为高精度钟罩式气体流量标准装置的建立提供了范例,具有较强的理论参考价值。

| [1] |

王自和, 范砧. 气体流量标准装置[M]. 北京: 中国计量出版社, 2005.

|

| [2] |

王俊涛, 桑培勇. 钟罩式气体流量标准装置技术再造及试验检定[J].

中国测试, 2012(38): 73-76.

|

| [3] |

李艳武. 密封液对钟罩式气体流量标准装置的影响分析[J].

工业计量, 2013, 23(5): 42-43.

DOI:10.3969/j.issn.1002-1183.2013.05.013 |

| [4] |

马文龙, 程荟蓉, 杨焕诚. 大流量钟罩式气体流量标准装置压力补偿系统设计原理[J].

内蒙古科技与经济, 2014(14): 79-81.

|

| [5] |

张建英, 李婷. 钟罩式气体流量标准装置的智能化改造[J].

自动化与仪器仪表, 2014(12): 102-103.

|

| [6] |

周兵, 赵景辉, 宋艳丽. 基于Lebview的钟罩式气体流量标准装置自动控制系统设计[J].

自动化技术与应用, 2017, 36(12): 94-101.

DOI:10.3969/j.issn.1003-7241.2017.12.021 |

| [7] |

李运, 向丽萍. 钟罩式气体流量标准装置自动控制系统[J].

中国测试, 2017, 43(1): 125-128.

|

| [8] |

赵秉南. 精密实验室用恒温恒湿空调系统的优化设计[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.

|

| [9] |

郑云林, 钟伟, 王杰. 1000L高准确度钟罩式气体流量标准装置设计注意事项[J].

计量与测试技术, 2017, 44(5): 109-111.

|

| [10] |

王俊涛, 蒲莉萍, 玄春青. 钟罩式气体流量标准测控系统硬件设计[J].

中国测试, 2013(39): 125-128.

|

| [11] |

崔宝, 桑培勇, 尚增强. 钟罩式气体流量标准装置检定系统软件设计[J].

计量信息化与管理, 2016, 36(1): 64-66.

|

| [12] |

邢静芳, 毕丽新, 牛立娜, 等. 0.1级钟罩式气体流量标准装置的不确定度分析[J].

计量技术, 2015(4): 71-73.

|

2019, Vol. 45

2019, Vol. 45